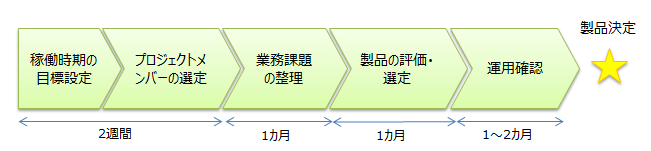

はじめての販売管理システム導入や既存システムの置き換えを検討する中小企業のお客様が、製品選定にあたって組織として取り組むべき5つのステップをわかりやすく解説します。

目次

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

はじめに

-

販売管理システムは、業務の定型化・標準化を通じて、様々な経験値をもつスタッフが事業に貢献しやすい環境を整えます。人材不足で即戦力を採用しにくい昨今の状況でも、事業の継続性を担保し、事業成長を追求していくための重要な役割を担っています。しかしながら、市場には様々な販売管理システム製品がある一方で、企業の取引形態や業務は多岐に渡り、限られた予算の中で自社の課題に対応できる製品を選定することは、それほど容易ではありません。本ガイドでは、自社業務に精通するスタッフの限られた時間を有効に使いながら、組織的に『製品選定』に取り組むための5つのステップをご紹介します。

稼働時期の目標設定

-

組織的な活動を開始するために、まず目標を設定しましょう。システム要件や予算は検討が進まないと決めることができないため、まず「稼働時期」の目標を決めて、社内で共有してください。検討中は、業務に精通するスタッフに負荷がかかってしまうため、あまり長期間の検討は望ましくありません。中小企業の場合、稼働までにかける推奨期間は6~9ヶ月(選定3~4カ月、導入3~5ヶ月)です。多忙になる決算期末や繁忙期を避け、四半期末や半期末での稼働開始を想定すると良いでしょう。

プロジェクトメンバーの選定

-

稼働時期の目標が決まったら、業務課題の整理、製品の評価・選定、運用確認を担うプロジェクトメンバーを3~4名選定します。システムを定着させる観点から、現場で影響力をもつ人材を登用すると良いでしょう。

【プロジェクトメンバーの選定例】

①プロジェクトオーナー(決裁者)

②取引担当(営業)

③請求・入金担当(経理)

④取引先・商品マスタ担当(営業・調達)※プロジェクトメンバーの中から、ベンダー窓口(スケジュール調整など)を選任します。

業務課題の整理

-

プロジェクトメンバーが決まったら、解決すべき業務課題をリストアップします。全ての課題を解決しようとすると導入コストが高くなる上、プロジェクトも失敗しやすくなるため、業務効率・生産性に大きな影響を与える「重要課題」(3つ程度)を見極めましょう。

製品選定プロセスでは、「重要課題」の解決に集中し、業務効率に大きな影響を与えない課題や、発生頻度の低い例外的な要件は、代替案での対応を探すようにします。

一つのシステムで全業務に対応できる製品を見つけることが難しい場合は、複数システムを使用する形でも問題はありませんが、一つの業務は一つのシステムで管理できるように選定を進めてください。また、システム間でファイル連携もしくはAPI連携が可能か事前に確認しておきましょう。

販売管理システムの評価・選定

-

まずはホームページ等の情報から製品をピックアップし、面談などを通じて製品概要を把握したうえで、無料トライアルを行う候補製品(3~4つ)を絞り込みます。

全ての候補製品について業務への適合性(「運用確認」)を評価しようとすると、一つずつ順番に無料トライアルを実施して確認する必要があり、プロジェクトメンバーの負担が大きくなることからお勧めしません。本ガイドでは、無料トライアルを同時並行で開始し、「重要課題」を解決できるかという観点に絞った比較検証を実施し、製品を選定した上で、業務への適合性を詳細に確認・評価する形を強くお勧めします。

選定した製品に対して、詳細な「運用確認」を行います。「運用確認」で解消できない問題が見つかった場合は、次点の製品の「運用確認」を進めます。「運用確認」で発見されるギャップを解消できるよう、カスタマイズ余地のある製品(カスタムフィールド・機能カスタマイズ)をあらかじめ選定しておくと良いでしょう。

運用確認

-

日常業務への適合性を確認する最後のステップです!取引先からの依頼や問合せに応じて行う業務(契機業務)と定期的(毎日・毎週・毎月)に実施する業務(定期業務)をリストアップし、誰がいつ何をするか、システムの運用方法を整理し、無料トライアルで操作を確認します。1カ月間の運用サイクルに加えて、商品価格改訂時の運用方法なども確認しましょう。

※例外的なケースについては、代替案での対応を検討します。運用方法に合わせた各種マスタの設定方法も確認しましょう。また、稼働開始時の運用方法についても検討しておきましょう。特定の得意先向けに部分的に導入し、運用を確認してから全体に展開するような方法が良いでしょう。

運用確認が終わったら、製品の導入を決定し、実際の移行準備を開始しましょう。本ガイドを社内で共有していただくためのPDF資料もご用意していますので、是非ご活用ください。